问耕 发自 凹非寺量子位 出品 | 公众号 QbitAI

Google终于放弃了。

这家陷入四面楚歌境地的科技巨头,周五在内部会议上作出决定:不再与美国国防部续约Project Maven项目,双方的合作2019年到期后结束。根据这项秘密协议,Google原本要为美军无人机提供顶尖AI技术。

然而关于这场风波的更多猛料,还在继续爆出。Google不愿为人所知的真相,不断从水面之下浮出。

甚至连The Intercept都出手了。如果你熟知当年的斯诺登事件,就知道这家调查新闻网站火力有多猛。

科技巨头抢单争夺战

Google高管十分重要与军方的此次合作。而且The Intercept报道,对这个大单垂涎的不止Google。

根据他们获取的邮件,Google国防销售团队的艾琳·布雷克(Aileen Black)谈到Project Maven交易时,将其描述为科技行业"人工智能巨头之间长达5个月的竞争"。

"总交易额为2500万到3000万美元,其中1500万美元是在未来18个月内完成。"她写道,"随着项目规模扩大,每年的预算预计达到2.5亿美元。"

艾琳发送的那封去年9月13日的备忘录似乎提到了名为JEDI的项目,今后10年的总价值达到100亿美元。而Google则有意获取该项目。JEDI项目是在9月12日宣布的。

艾琳写道,该项目推进速度很快,五角大楼"正在快速追踪"Google的云安全认证,她认为这种进展"非常重要"。

Google内部邮件还指出,多家科技公司都在相互竞争,希望赢得Project Maven合同。一位参与谈判的Google高管写道,亚马逊等其他科技公司也在参与这类项目。(亚马逊尚未对此置评。)

Google高管表示,Project Maven不只是一个小型军事实验项目,而是与其他硅谷公司竞相争夺的价值数十亿美元的大型云计算合同"直接相关"。

这些邮件还进一步显示,亚马逊AWS云计算部门也参与了Project Maven。

关于Project Maven的内部时间线也被The Intercept获得,让外界得以一窥合同的进展情况。

2017年10月27日,Google云团队访问拥有大量无人机飞行员的比尔空军基地,"会见操作用户(空军数据分析师),他们将从2018年6月开始成为我们技术的最终用户和初级测试员。"

之前一周,带头拓展Project Maven的约翰·沙纳汉(John Shanahan)将军访问了Advanced Solutions Lab,会见了参与该项目的50位成员。沙纳汉宣称"国防部今后的东西没有内置人工智能技术都不应该上战场。"

这个时间线还描述了Google如何与军方展开持续合作来改进产品,包括用户界面。

"虽然最初的核心技术重点仍是探索、分类和(有限制地)追踪某写物体,但我们正在考虑如何解决客户对更有挑战的、能解决用户实际问题的使用场景的担忧。"该文件指出。

不止于此,从邮件内容获知,Google正和其他与国防部合作的公司一起开发一个机器学习项目,准备建立一个可以监控整座城市的复杂系统。

Google,欲盖弥彰

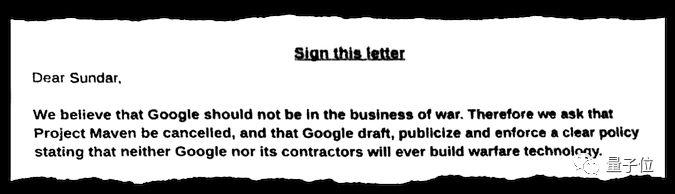

今年三月,Google内部的抗议活动已经声势浩大。数千Google员工联名上书,抵制与五角大楼(美国国防部)的这次合作。

Google高层试图平息这些异议。

据《纽约时报》报道,Google云CEO戴安·格林(Diane Greene)在媒体报道此事后的全体员工大会上表示,该合同金额"只有"900万美元——对于这样一家规模庞大的科技巨头来说,这确实算不上大项目。

而The Intercept获得的邮件则描绘出一番不同的情景。

这些去年9月的邮件显示,Google的BD部门预计军用无人机人工智能收入将从最初的每年1500万美元增加到2.5亿美元。

事实上,在该合同被媒体曝光后,五角大楼又向Project Maven额外增加了1亿美元拨款。

显然这已经不是小生意了,同学们。

也难怪Google高层如此重视这单生意。毕竟这能让Google云服务赢得更多的来自军方的订单。不过,Google又不想该合作关系被外界察觉到。

参与去年9月的一系列电子邮件讨论中,一个重要的讨论话题,就是Project Maven合同可能引发的公关灾难。是否披露该交易成为一个重要的关注点。

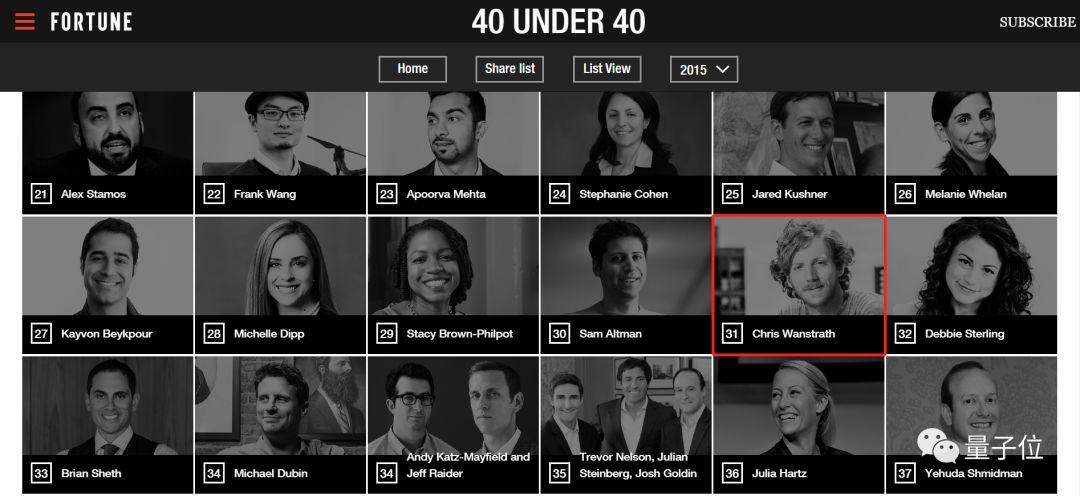

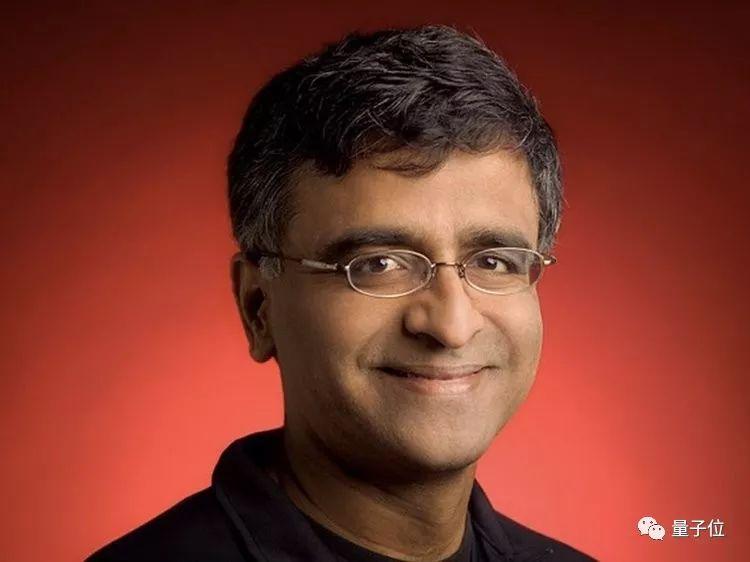

"这是媒体损坏Google声誉的绝佳机会。你们大概听说过伊隆·马斯克的评论,他认为人工智能可能引发第三次世界大战。"Google云首席科学家李飞飞在邮件中说。

"我不知道如果媒体开始渲染Google秘密开发人工智能武器,或者用人工智能为国防行业开发武器,会发生什么事情。"她说。

Google政府销售团队指出,Project Maven通过一份授予给ECS Federal的合同被隐藏起来。

"该合同并不是直接与Google签订的,而是通过合作伙伴(ECS)签订的,而我们的条款则会禁止在没有双方同意的情况下发布新闻稿。"艾琳写道。国防部"不会在没有我们同意的情况下透露任何关于Google的信息。"

尽管保密程度较高,但艾琳警告称,此事最终还是会曝光,而与合同流程有关的信息也可以通过《信息自由法案》被公众获取。艾琳说,"由我们自己公布条款难道不是最好的方案吗?"

然而,该项目从来没有公开宣布。

直到2018年3月媒体曝光。

军方力量

如我们标题所说,为了这件事,Google被骂成了筛子。

3月,Google内部3000多名员工联名上书,抵制与五角大楼的合作。

4月,事件进一步发酵,包括Bengio等上百名学者、科学家二次上书,数十名员工因此离职,要求Google退出Maven项目,并且起草政策声明Google永远不会开发战争技术。

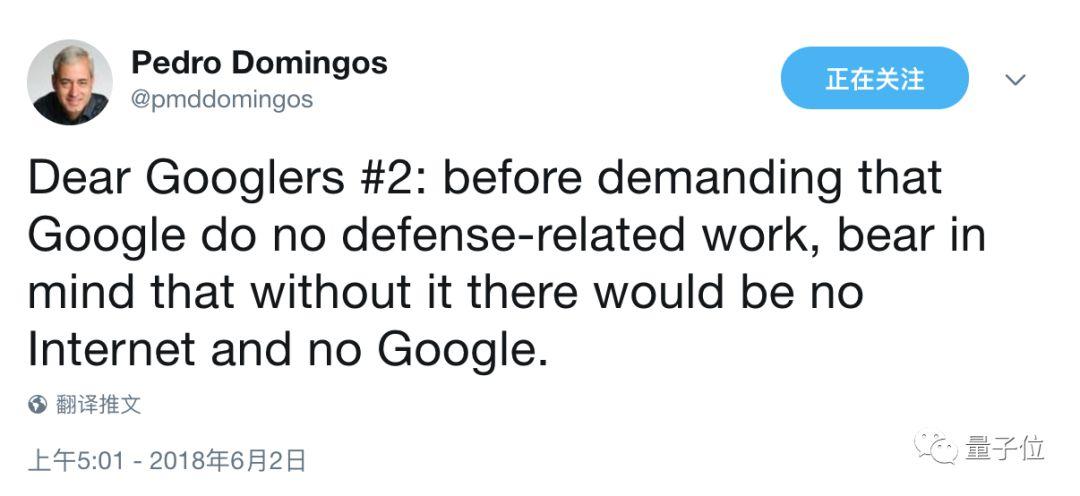

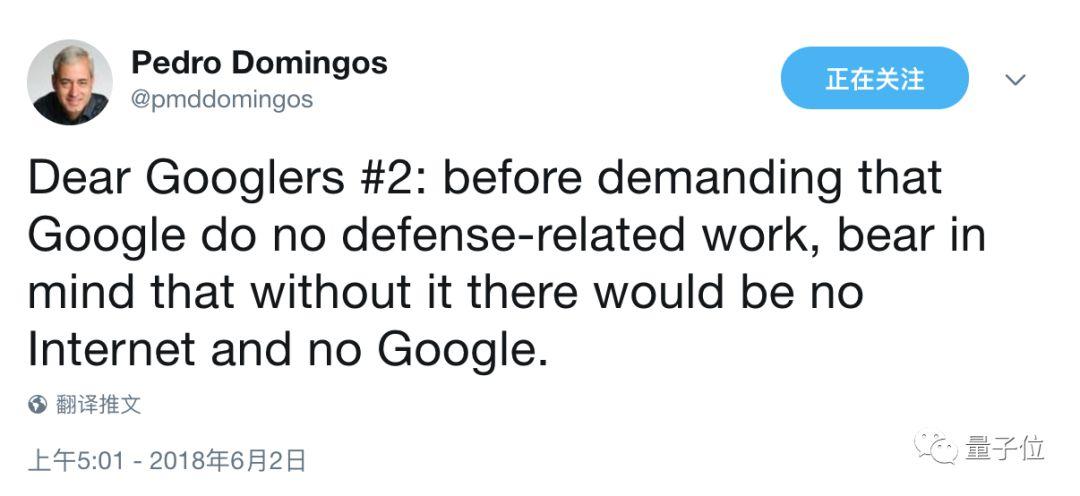

当然,也不是完全一边倒。比如华盛顿大学教授、《终极算法》作者Pedro Domingos就此公开提出了质疑。

他在Twitter上向Google员工喊话:如果前几代技术人员都像你们这样,拒绝国防相关的工作,我们现在就不会有互联网,也不会有Google。

有人附议说:其他国家正在高科技领域全速前进,而且没有道德约束。Google在捍卫西方价值观方面确实没得说。

这确实也有一定道理。

互联网、无人驾驶汽车、手持电子设备、人工智能、GPS……这些今天我们耳熟能详的高科技产品,最初的推动者,都是美国军方。

当然,科学家反对科技用于军事用途,也是一项传统。

即便是Google本身,也一直和军方有合作。例如Google Earth就一直跟五角大楼有较为深度的整合。

Google,开枪

最后,放一段最近很火的视频。

艺术家Alexander Reben最近放出了一段视频,也许这可以看成是行为艺术吧。

在这段30秒的视频里,Reben没有动手,但是语音发出了一个命令:"OK Google,开枪"。

不到一秒的转瞬之间,Google Assistant人工智能助手,扣动了一部手枪的扳机,击倒了一颗红苹果。随即,蜂鸣器发出刺耳的嗡嗡声。

嗡嗡声持久不绝。

到底是谁开了枪?

在这个案例中,Reben告诉AI开枪。Engadget在报道中说,如果AI足够智能以预测我们的需求,或许有一天AI会主动除掉那些让我们不开心的人。Reben说,讨论这样一个装置,比是否存在这样一个装置更重要。

— 完 —

欢迎大家关注我们的专栏:量子位 - 知乎专栏

诚挚招聘

量子位正在招募编辑/记者,工作地点在北京中关村。期待有才气、有热情的同学加入我们!相关细节,请在量子位公众号(QbitAI)对话界面,回复"招聘"两个字。

量子位 QbitAI · 头条号签约作者

վ'ᴗ' ի 追踪AI技术和产品新动态